Le Droit Pénal Face aux Cybercrimes : Enjeux et Défis de la Justice à l’Ère Numérique

Dans un monde de plus en plus connecté, la criminalité s’adapte et évolue. Les cybercrimes représentent aujourd’hui un défi majeur pour le droit pénal, confronté à la nécessité de protéger les citoyens dans un espace virtuel sans frontières. Comment la justice s’arme-t-elle face à cette nouvelle forme de délinquance ?

I. L’émergence des cybercrimes : un phénomène en pleine expansion

Les cybercrimes connaissent une croissance exponentielle, parallèlement à la digitalisation de nos sociétés. Ces infractions, commises via les réseaux informatiques, englobent une vaste gamme d’actes délictueux, allant du piratage à la fraude en ligne, en passant par le vol de données ou encore la cyberpédopornographie.

Face à cette menace grandissante, les autorités judiciaires et les forces de l’ordre se trouvent confrontées à des défis inédits. La nature même de ces crimes, souvent transfrontaliers et techniquement complexes, remet en question les méthodes traditionnelles d’investigation et de poursuite.

II. Le cadre juridique en évolution : adaptation du droit pénal aux réalités numériques

Le législateur français, conscient de l’urgence de la situation, a progressivement adapté le Code pénal pour y intégrer les spécificités des cybercrimes. La loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 a marqué une étape importante dans cette évolution, suivie par de nombreux textes visant à renforcer l’arsenal juridique contre la cybercriminalité.

Parmi les dispositions notables, on peut citer l’introduction de nouveaux délits tels que l’usurpation d’identité numérique ou l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Ces évolutions législatives témoignent de la volonté du droit pénal de s’adapter aux réalités du monde numérique.

III. Les défis de l’investigation et de la preuve dans le cyberespace

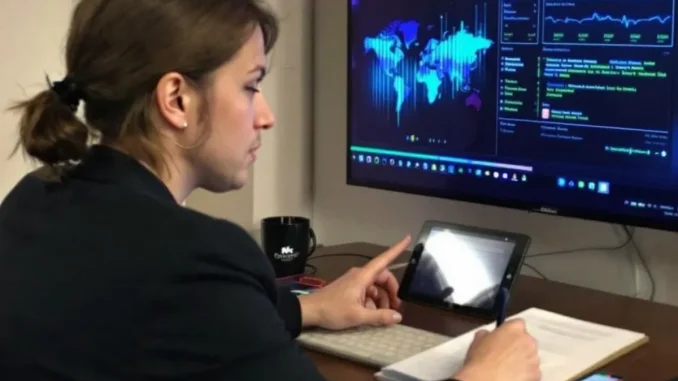

L’enquête sur les cybercrimes pose des défis particuliers aux services de police et de justice. La volatilité des preuves numériques, la complexité technique des infractions et l’anonymat relatif offert par Internet compliquent considérablement le travail des enquêteurs.

Pour répondre à ces enjeux, de nouvelles méthodes d’investigation ont été développées. La cybercriminalistique, discipline émergente, permet d’analyser les traces numériques laissées par les cybercriminels. Par ailleurs, la coopération internationale s’intensifie, notamment à travers des structures comme Europol ou Interpol, pour faire face à la nature transfrontalière de ces délits.

IV. La question de la compétence juridictionnelle : un enjeu crucial

La détermination de la juridiction compétente pour juger les cybercrimes soulève des questions complexes. Le caractère dématérialisé et souvent transnational de ces infractions remet en cause les critères traditionnels de compétence territoriale.

Le droit pénal français a dû s’adapter en élargissant les critères de rattachement juridictionnel. Ainsi, la loi reconnaît désormais la compétence des tribunaux français pour certains cybercrimes commis à l’étranger, dès lors qu’ils ont des effets sur le territoire national ou visent des ressortissants français.

V. La protection des libertés individuelles face aux impératifs de sécurité

La lutte contre la cybercriminalité soulève également des questions éthiques et juridiques quant à la protection des libertés individuelles. Les mesures de surveillance électronique et l’interception des communications, bien que nécessaires pour combattre certaines formes de cybercriminalité, doivent être encadrées pour éviter les dérives.

Le législateur s’efforce de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et la protection des données personnelles. Cette quête d’équilibre est au cœur des débats sur la régulation du cyberespace.

VI. La responsabilité des acteurs du numérique : un nouveau paradigme

La lutte contre les cybercrimes implique également une réflexion sur la responsabilité des acteurs du numérique. Les fournisseurs d’accès à Internet, les hébergeurs de contenus et les plateformes en ligne sont de plus en plus sollicités pour participer à la prévention et à la détection des infractions.

Le droit pénal évolue pour définir les obligations de ces acteurs en matière de signalement des contenus illicites ou de coopération avec les autorités. Cette évolution soulève des questions complexes sur l’équilibre entre la liberté d’expression, la protection de la vie privée et les nécessités de la lutte contre la cybercriminalité. Les avocats spécialisés en droit du numérique jouent un rôle crucial dans l’interprétation et l’application de ces nouvelles dispositions légales.

VII. La formation et la spécialisation des acteurs de la justice

Face à la complexité technique et juridique des cybercrimes, la formation des magistrats, des avocats et des enquêteurs devient un enjeu majeur. Des programmes de formation spécialisés se développent pour permettre aux professionnels de la justice de maîtriser les aspects techniques et juridiques spécifiques à la cybercriminalité.

Cette spécialisation est essentielle pour garantir une réponse judiciaire efficace et adaptée aux spécificités des infractions commises dans le cyberespace. Elle permet également d’améliorer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la cybercriminalité.

VIII. Les perspectives d’avenir : vers un droit pénal du numérique ?

L’évolution rapide des technologies et l’émergence de nouvelles formes de cybercriminalité posent la question de l’adéquation du droit pénal traditionnel face à ces défis. Certains experts plaident pour l’élaboration d’un véritable droit pénal du numérique, qui prendrait en compte les spécificités du cyberespace.

Cette approche pourrait inclure la création de juridictions spécialisées, l’adaptation des règles de procédure aux réalités du numérique, ou encore le développement de nouveaux outils d’investigation adaptés à l’environnement digital. L’enjeu est de construire un cadre juridique suffisamment souple pour s’adapter aux évolutions technologiques tout en garantissant une protection efficace contre les cybermenaces.

En conclusion, le droit pénal face aux cybercrimes se trouve à un tournant de son histoire. Confronté à des défis sans précédent, il doit évoluer pour offrir une réponse juridique adaptée à la criminalité numérique, tout en préservant les principes fondamentaux de la justice et les libertés individuelles. Cette transformation profonde du droit pénal reflète les mutations de notre société à l’ère du numérique et souligne l’importance d’une approche globale et coordonnée dans la lutte contre la cybercriminalité.